Contents

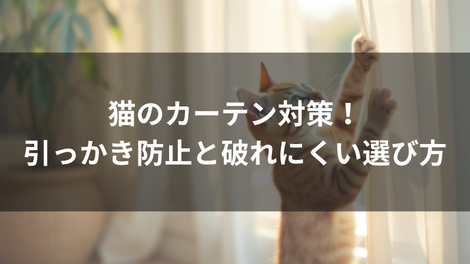

愛猫がカーテンに爪を立てて引っ掻き始めた時、「また始まった…」とため息をついていませんか?猫がカーテンを引っ掻くのは、多くの飼い主さんが抱える悩みの一つです。

「高価なカーテンを買い替えたばかりなのに、もう引っ掻き傷だらけ…」「いくら注意しても、カーテンを引っ掻く癖が直らない」という声をよく耳にします。

でも、大丈夫です。カーテンの素材選びや設置方法を工夫したり、猫専用のカーテンに替えたりすることで、この問題は解決できます。猫の習性を理解し、適切な対策を講じることで、愛猫とカーテンの平和な共存が可能になります。

この記事では、猫がカーテンを引っ掻く理由を理解し、効果的な対策方法をご紹介していきます。さらに、猫に強いカーテンの選び方までわかりやすく解説していきましょう。カーテンを守りながら、猫との快適な暮らしを実現するために、ぜひ参考にしてみてください。

猫がカーテンを傷つける5つの理由

猫がカーテンを引っ掻くのには、本能的な行動や心理的な要因が深く関係しています。単なるいたずらではなく、運動不足の解消や、高い場所への興味、爪とぎの代用など、様々な理由が絡み合って起きている行動なのです。

外の景色や音が気になったり、飼い主さんの関心を引きたかったりと、カーテンを傷つける行為には、実は猫なりの意味が込められているんですよ。これらの理由を知ることで、より効果的な対策を見つけることができます。

遊び道具として見ている

多くの猫は、カーテンの揺れる動きや布地の感触に強い興味を示します。特に若い猫や活発な猫は、カーテンを遊び相手として認識してしまうことが多いのです。

生後6ヶ月までの子猫は、特に好奇心が旺盛で、動くものに対して本能的に反応します。カーテンが風で揺れたり、飼い主が開け閉めする際の動きに敏感に反応し、狩猟本能が刺激されてしまうんです。

遊び道具として認識されてしまう主な要因を見てみましょう。

- カーテンの揺れる動きが獲物の動きに似ている

- 布地をひっかいた時の手応えが心地よい

- 高い位置から飛び付くことができる

実際に、カーテンで遊ぶ猫の多くは、両前足でカーテンを掴んで後ろ足で蹴り上げたり、飛びついて爪を立てたまま滑り落ちたりする行動を見せます。これは、野生時代の狩猟行動とよく似ているんですよ。

このような行動が習慣化してしまうと、猫にとってカーテンは魅力的な遊び場となってしまいます。特に室内飼いの猫は運動不足になりがちで、退屈しのぎにカーテンで遊ぶ傾向が強くなっていきます。

一度遊び道具として認識されてしまったカーテンを守るには、猫の運動欲求や遊び欲求を適切に満たしてあげることが大切です。猫じゃらしなどのおもちゃで定期的に遊んであげることで、カーテンへの興味を他に向けることができるでしょう。

高い場所に登りたい習性

猫は生まれつき高所から周囲を見渡したい習性を持っています。この習性が、カーテンを引っ掻く行動の大きな要因となっているんです。

野生の猫は、獲物を見つけやすく、また天敵から身を守るために高い場所を好みます。この本能は、家猫になっても変わることはありません。カーテンは、高い場所へ簡単に到達できる格好の足場として利用されてしまうのです。

特に窓際のカーテンは、外の景色を見渡せる絶好のポイントとなります。鳥や虫、通行人など、外の動きに興味を持った猫は、より良い観察位置を確保しようとしてカーテンを登っていきます。その際、爪を立てて引っ掻いてしまうことで、カーテンが傷ついてしまうんですよ。

猫がカーテンを登る時の特徴的な行動パターンをご紹介します。

- カーテンの裾から少しずつ上へ這い上がっていく

- 勢いよく飛び付いて、爪を引っ掻き込ませながら上昇する

- カーテンレールの近くまで登って、そこから周囲を見渡す

この高所志向は、家具の上や本棚、クローゼットの上など、室内の高い場所全般に見られる行動です。カーテンは垂直に設置されているため、猫にとって最も登りやすい経路として認識されてしまいます。

高い場所への欲求が満たされないと、猫はストレスを感じることもあります。このストレスが、さらにカーテンを傷つける行動を助長してしまう可能性もあるのです。

このような猫の習性を理解した上で、安全に高所へアクセスできる環境を整えることが、カーテンを守るための重要なポイントとなります。続く対策方法のセクションで詳しく解説していきますが、キャットタワーの設置や、窓際に専用の棚を用意することで、猫の高所欲求を適切に満たすことができるでしょう。

爪とぎの代用品になっている

猫は爪とぎが大好きな動物です。そして残念ながら、カーテンは爪とぎの格好の代用品となってしまうことがよくあります。

その理由は、カーテンの生地が爪を立てやすく、引っ掻いた時の手応えが猫にとって心地よいからです。特に、縦に垂れ下がったカーテンの形状は、猫が本能的に求める爪とぎの条件にぴったり合っているんです。

猫が爪とぎをする目的には、以下のような重要な意味が含まれています。

- 古くなった爪の表面を除去して新しい爪を露出させる

- なわばりをマーキングする

- ストレス解消や気分転換

本来、野生の猫は木の幹などを爪とぎの対象としていました。室内飼いの猫は、その代わりとなる縦型の素材を探しています。そこで目についたのが、家の中で大きく垂れ下がっているカーテンというわけです。

実は猫の爪とぎには、前足を伸ばして体を引っ張る動作が必要不可欠です。カーテンは、この動作をするのに最適な高さと張り具合を持っているため、つい爪とぎの対象として選んでしまうのです。

この習性は、他の見出しで説明している遊び道具としての魅力や高い場所への興味とも密接に関係しています。爪とぎをしながら運動不足も解消できるため、猫にとってカーテンはまさに一石二鳥の存在なんですよ。

ただし、カーテンが爪とぎの代用品として定着してしまうと、布地が傷つくだけでなく、カーテンレールから外れたり破れたりする危険性も出てきます。猫にとって安全な爪とぎ環境を整えることが、カーテンを守るための重要なポイントとなるでしょう。

外が気になって引っかく

窓の外を行き交う鳥や虫、人々の動きに興味津々な猫は、外の様子が気になってカーテンを引っ掻いてしまうことがあります。

特に室内飼いの猫は、外の世界への好奇心が強く、少しでも動くものがあると反応してしまうんです。窓の外で鳥が飛んでいたり、虫が這っていたりすると、つい興奮してカーテンに爪を立ててしまいます。

このような行動が起きやすい状況をご紹介しましょう。

- 窓の外で鳥や虫が動いているのを見つけた時

- 通行人や車など、人の気配を感じた時

- 外から聞こえる音に興味を持った時

猫にとって、窓の外の景色はとても魅力的な娯楽源なのです。特に、朝方や夕方など野鳥が活発に活動する時間帯は要注意です。

外の様子をより良く観察しようと、カーテンを引っ掻いて押しのけたり、隙間から覗こうとしたりする行動が見られます。時には興奮のあまり、カーテンを激しく引っ掻いてしまうこともあるでしょう。

このような行動は、猫の自然な好奇心から生まれているため、完全に抑制することは難しいかもしれません。ただし、カーテンの開け方を工夫したり、窓辺に専用の居場所を作ったりすることで、カーテンへの負担を軽減することは可能です。

また、猫が外を見たい時にストレスなく過ごせる環境を整えることで、カーテンを傷つける行為を最小限に抑えることができるでしょう。猫の視線の高さに合わせて、安全に外を眺められる場所を用意してあげることをおすすめします。

飼い主の注目を集めたい

猫がカーテンを引っ掻く理由の一つに、飼い主さんの注目を集めたいという心理があります。これは、猫特有のコミュニケーション方法の表れなんです。

普段から飼い主さんの反応を観察している猫は、カーテンを引っ掻くと必ず注意されることを学習しています。カーテンを引っ掻けば飼い主が振り向いてくれるという経験を積み重ねることで、この行動が強化されていくのです。

特に以下のような場合に、注目欲求からカーテンを引っ掻く傾向が強まります。

- ごはんの時間が近づいている

- 遊んでほしい気分の時

- 寂しさを感じている

- ストレスが溜まっている

例えば、お留守番が続いて寂しい時や、普段より構ってもらえない日が続いた時などは、わざとカーテンを引っ掻いて飼い主の反応を待つことがあります。これは、否定的な関心でも、何らかの反応が得られれば満足するという猫の性質によるものです。

このような行動への対処としては、カーテンを引っ掻いた時はできるだけ反応を控えめにし、代わりに望ましい行動の時にたくさん褒めてあげることが効果的です。猫との良好な関係を保ちながら、適切な愛情表現の方法を教えていくことで、カーテンを傷つける行為は徐々に減っていくでしょう。

カーテンを守る具体的な対策方法

猫がカーテンを傷つける原因が分かったら、次は具体的な対策を実践していきましょう。カーテンを守るためには、猫の習性や行動を理解したうえで、環境づくりと日常的なケアの両方が大切になってきます。

効果的な対策のポイントは、代替となる遊び場所や運動スペースの確保です。猫の運動欲求や狩猟本能を満たせる環境を整えることで、自然とカーテンへの興味も薄れていきます。また、爪とぎ用品の設置位置や種類を工夫したり、カーテンの設置方法を見直したりすることで、より確実な予防効果が期待できるでしょう。

猫専用の爪とぎ場所を用意する

猫がカーテンに爪を立てることを防ぐためには、まず適切な爪とぎ場所を用意することが最も効果的な対策です。猫は本能的に爪とぎをする習性があるため、その欲求を適切に満たしてあげることが大切なのです。

爪とぎ場所を用意する理由は、猫の自然な行動を尊重しながら、大切なカーテンを守るためです。爪とぎは、爪の手入れやストレス解消、テリトリーマーキングなど、猫にとって重要な意味を持つ行動です。適切な場所を提供することで、カーテンへの被害を最小限に抑えることができます。

実際の設置方法として、以下のようなポイントを押さえると効果的です。

- カーテン付近に縦型の爪とぎを設置する

- 猫の背伸びした時の長さに合わせて高さを調整する

- 麻や段ボールなど、猫の好む素材を選ぶ

爪とぎ場所は1か所だけでなく、猫の好む場所に複数設置してあげましょう。特にカーテン付近には必ず設置することをおすすめします。また、爪とぎを使った時には褒めてあげることで、正しい場所での爪とぎを学習してくれるはずです。

重要なのは、猫が実際に使いたくなる場所に爪とぎを設置すること。カーテンを引っ掻いていた場所の近くに爪とぎを置くことで、自然と望ましい行動へと導くことができます。例えば、リビングのカーテンを頻繁に引っ掻く場合は、その付近に縦型の爪とぎを設置してみてください。

新しい爪とぎを導入する際は、最初は猫が興味を示さないかもしれません。そんな時は、キャットニップ(またたび)を振りかけたり、おもちゃで遊んで爪とぎに誘導したりすると効果的でしょう。根気強く続けることで、徐々にカーテンから爪とぎへと興味が移っていきます。

キャットタワーで運動欲求を満たす

キャットタワーは、猫の運動欲求を効果的に満たしてくれる最適なアイテムです。高さのある遊び場所を提供することで、カーテンを引っ掻く行為を自然と減らすことができます。

猫は本能的に高い場所を好む動物です。キャットタワーがあれば、カーテンを使って高所へ登る必要がなくなります。特に室内飼いの猫にとって、キャットタワーは運動不足解消の強い味方になってくれるでしょう。

効果を最大限に引き出すためには、設置場所がとても重要です。窓際に置くことで、外の景色を眺められる観察ポストとしても活用できます。これにより、カーテンを引っ掻いて外を見ようとする行動も自然と減っていきます。

キャットタワーを選ぶ際は、以下のような点に注目してみましょう。

- 天井近くまで届く十分な高さがあること

- 複数の休憩スペースや遊び場があること

- 安定性が良く、揺れても倒れにくい構造であること

キャットタワーの上で寛いでいる時には、たっぷりと褒めてあげてください。そうすることで、カーテンよりもキャットタワーの方が魅力的な場所だと認識してくれるようになります。

また、キャットタワーに爪とぎポールが付いているタイプを選ぶと、運動しながら爪とぎもできて一石二鳥です。猫の習性に合わせた環境づくりをすることで、カーテンを守りながら愛猫のストレス解消にもつながっていきますよ。

定期的な爪切りを習慣にする

定期的な爪切りは、カーテンを守るための重要な予防策の一つです。爪が伸びすぎると、カーテンに引っかかりやすくなり、無意識のうちに傷をつけてしまう可能性が高くなります。

猫の爪は常に成長を続けているため、2〜3週間に1回程度の頻度で爪切りを行うことが理想的です。特に室内飼いの猫は、外で爪を自然に磨り減らす機会が少ないため、定期的なケアが欠かせません。

ただし、多くの猫は爪切りを嫌がる傾向にあります。無理に押さえつけたり、強制的に切ろうとしたりすると、ストレスを感じて逆効果になってしまいます。そのため、子猫の頃から少しずつ慣らしていくことが大切ですよ。

爪切りを成功させるコツをご紹介します。

- 猫がリラックスしている時を選ぶ

- 爪切り前におやつを用意する

- 優しく声をかけながら短時間で済ませる

最初は全ての爪を一度に切る必要はありません。1日1本から始めて、徐々に数を増やしていくのがおすすめです。爪切り後は必ず褒めてあげることで、ポジティブな経験として記憶してくれるでしょう。

また、爪切りの際は専用のペット用爪切りを使用しましょう。人間用の爪切りは猫の爪の形状に合わず、割れや裂けの原因になることがあります。爪の透明な部分の手前で切ることを意識し、血管を傷つけないよう注意が必要です。

このように、爪のケアを習慣化することで、カーテンへの引っかき傷を予防しながら、猫の健康管理にもつながります。最初は大変かもしれませんが、愛猫との信頼関係を深めながら、継続的なケアを心がけてみてください。

カーテンの開け方や長さを工夫する

カーテンの開け方や長さを工夫することで、猫による被害を大幅に減らすことができます。適切な設置方法を知ることで、愛猫との快適な暮らしが実現できるでしょう。

まず、カーテンは完全に床につかない長さに調整することをおすすめします。床から10〜15センチメートル程度浮かせることで、猫が下から引っ掻いたり、遊び道具として認識したりする機会が減ります。裾上げテープやカーテンクリップを使って、簡単に長さを調節できます。

また、カーテンの開閉方法も重要なポイントです。猫がいない時間帯や就寝時は、カーテンをまとめて束ねておくと効果的。カーテンタッセルを使って、猫の手が届かない位置でまとめることで、不在時の被害を防ぐことができますよ。

昼間は、カーテンを完全に開けきるのではなく、レースのカーテンだけを閉めた状態にするのもおすすめです。厚手のカーテンを開いておくことで、引っ掻きの対象を減らしながら、レースカーテンで適度な光と視界を確保できます。

窓辺に観葉植物や小物を置く場合は、カーテンから少し離して配置しましょう。カーテンに近すぎると、猫が飛び乗ろうとした際に爪を立ててしまう原因になります。

夜間や外が気になる時間帯は、カーテンの両端を少し開けて、猫が外を覗ける隙間を作ってあげるのも効果的です。完全に視界を遮ることで、かえってストレスとなり、カーテンを引っ掻く原因になることがあるんです。

このように、カーテンの設置方法を工夫することで、猫の行動をコントロールしやすくなります。ただし、これらの対策は、前述した爪とぎやキャットタワーの設置と組み合わせることで、より高い効果を発揮することを覚えておきましょう。

猫に強いカーテンの選び方

猫との暮らしに適したカーテンを選ぶことで、引っかき傷の心配も軽減できます。素材選びのポイントは、引っかき傷に強い繊維を使用していることと、猫の爪が引っかかりにくい特殊な織り方が施されていることでしょう。

最近では猫との生活を想定して作られたペット用カーテンも増えてきました。汚れや臭いが付きにくい防汚加工や、引っかき傷に強い特殊な加工が施されているものまであるんですよ。愛猫との快適な暮らしのために、お部屋の雰囲気に合わせながら機能性の高いカーテンを選んでいきましょう。

引っかき傷に強い素材

猫の引っかき傷に強いカーテン素材として、まずポリエステル100%の生地がおすすめです。ポリエステルは繊維が細かく丈夫なため、猫の爪が引っかかりにくい特徴があります。

この素材が適している理由は、繊維の強度が高く、引っかかれても破れにくい特性を持っているからです。また、静電気が起こりにくいため、猫の毛が付きにくいというメリットもあるんですよ。

具体的な素材の選び方として、以下のような種類があります。

- 厚手のポリエステル生地

- マイクロファイバー素材

- 引っかき防止加工付きの特殊繊維

特に マイクロファイバー は、細かい繊維が密集して織られているため、猫の爪が引っかかりにくい構造になっています。表面がなめらかで、引っかき傷がつきにくいのが特徴でしょう。

一方で、麻や綿などの天然素材は繊維が太く柔らかいため、猫の爪が引っかかりやすく破れやすい傾向があります。また、レースやシアー素材も繊維が細くデリケートなため、猫との相性はあまり良くありません。

素材選びのポイントは、表面の織り方や加工にも注目してみましょう。最近では、引っかき傷に強い特殊なコーティング加工を施したカーテンも登場しています。たとえば、ナノテクノロジーを活用した表面加工により、猫の爪が滑って引っかからない工夫が施されているものもあるんですよ。

また、生地の密度も重要なポイントになってきます。織り目が細かく、高密度な生地ほど引っかき傷に強いと言えるでしょう。表面をさわってみて、なめらかで引っかかりの少ない触感のものを選ぶのがおすすめです。

破れにくい特殊な織り方

織り方の工夫一つで、猫の引っかき傷への耐性が大きく変わってきます。特に猫に強いカーテンには、密度の高い特殊な織り構造が採用されているのが特徴です。

通常のカーテンと比べて、糸と糸の間隔を極限まで詰めて織ることで、猫の爪が入り込みにくい構造になっています。例えば、二重織りや三重織りといった複雑な織り方を採用することで、引っかき傷への耐性が格段に向上するんです。

最新の技術では、以下のような特殊な織り方が開発されています。

- マイクロ織り:極細繊維を高密度に織り込む

- ハニカム構造:六角形の蜂の巣状に織り込む

- 多層織り:複数の層を重ねて織り込む

特に ハニカム構造 は、六角形の織り目が互いに支え合うことで、引っかき傷に対して強い耐性を発揮します。また、多層織りは表面の層が傷ついても、下の層が保護の役割を果たしてくれるでしょう。

織り方を工夫することで、見た目の美しさも損なわずに耐久性を高めることができます。最近では、デザイン性と機能性を両立した特殊織りカーテンも増えてきました。

ただし、織り方が複雑になるほど価格は上がる傾向にあります。予算と相談しながら、愛猫との生活スタイルに合わせて選んでいくことをおすすめしますよ。

汚れや臭いに強い機能性

猫との暮らしでは、カーテンの汚れや臭いへの対策も重要なポイントです。最近のカーテンには、様々な機能性が備わっているため、日々のお手入れの手間を大幅に軽減できます。

特に注目したいのは、防汚・消臭機能を備えたカーテンです。猫の毛や体液、爪とぎの際についた汚れなどを寄せ付けにくい加工が施されており、お手入れが簡単になります。

防汚機能には、フッ素系やシリコン系のコーティングが使われています。これにより、猫の毛が付着しにくくなり、万が一付いても簡単に取り除くことができるんです。さらに、汚れが繊維の奥まで染み込むのを防ぐため、洗濯での落ちも良くなります。

消臭機能は、特殊な加工剤を繊維に染み込ませることで実現しています。マーキングの臭いや体臭を分解・消臭する効果があり、お部屋の空気を清潔に保つことができます。

最新の技術では、以下のような機能性が備わっています。

- 抗菌防臭加工:細菌の繁殖を抑制

- UV加工:日光による色あせや劣化を防止

- 防アレルギー加工:アレルギー物質の活性を抑制

特に 抗菌防臭加工 は、猫の健康管理の面でも役立ちます。カビや雑菌の繁殖を抑えることで、衛生的な環境を保つことができるんですよ。

これらの機能性カーテンは、通常のカーテンに比べてやや割高になりますが、長期的に見ると手入れの手間やストレスが軽減され、結果的にコスト面でもメリットがあるかもしれません。愛猫との快適な暮らしのために、機能性カーテンの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

猫とカーテンの関係について、その問題点と対策方法を詳しく見てきました。猫がカーテンを引っ掻くのは、遊び道具として認識していたり、高所へのアクセス手段として利用していたりと、様々な理由があることがわかりました。

これらの問題に対しては、まず猫の行動の本質を理解することが大切です。爪とぎや運動不足のストレス解消として引っ掻いているなら、専用の爪とぎやキャットタワーを設置することで解決できるでしょう。

対策の基本は「予防」と「環境整備」です。定期的な爪切りを習慣にしたり、カーテンの長さを調節したりすることで、被害を最小限に抑えることができます。

また、カーテン選びも重要なポイントになります。引っ掻き傷に強い素材や特殊な織り方のものを選ぶことで、万が一の場合でも大きな傷みを防ぐことができますよ。

これらの対策を組み合わせることで、愛猫との快適な暮らしを実現できます。一つの方法でうまくいかない場合は、別の対策を試してみましょう。猫の性格や生活環境に合わせて、最適な方法を見つけていくことをおすすめします。