Contents

新築やリフォームでカーテンを購入する際、床との関係性が気になる方は多いのではないでしょうか。カーテンの裾が床についてしまうことで、見た目が悪くなったり、汚れや破れの原因になったりすることがあります。

「カーテンの裾が床についてしまって、掃除の時に邪魔になってしまう」「床に接してカーテンが傷んでしまうのが心配」といった声をよく耳にします。

このような悩みを解決するためには、カーテン専門店に相談して適切なアドバイスを受けることをおすすめします。プロのアドバイスを受けることで、お部屋の雰囲気に合わせた理想的な長さや、正しい採寸方法を知ることができます。

この記事では、カーテンが床につく原因や問題点、適切な長さの選び方、そして床につかないようにする具体的な対処方法までを詳しく解説していきます。カーテンと床の理想的な関係を知ることで、快適な住空間づくりにつながります。新居での暮らしをより快適にするために、ぜひ参考にしてみてください。

カーテンの床付けはなぜ問題になるの?

カーテンの裾が床に接触することは、見た目の問題だけでなく、実用面でもさまざまな課題を引き起こす原因となります。特に掃除機をかける際にカーテンが巻き込まれたり、開け閉めの際に床との摩擦で生地が傷んだりするため、日常的なストレスにつながってしまいます。

また、床付けの状態が続くことで、カーテンの裾に埃や汚れが蓄積されやすくなり、カビの発生や変色など、カーテンの寿命を縮める要因にもなってしまいます。さらに床材との接触で静電気が発生しやすくなり、埃が付着しやすくなるという悪循環を生むことも考えられます。

床付けによる汚れや劣化の原因

カーテンの床付けによる問題は、主に汚れの蓄積と生地の劣化にあります。床との接触が続くことで、カーテンの裾には想像以上の負担がかかっていきます。

床付けによる具体的な問題は、大きく3つに分類されます。

- 埃や汚れの付着による見た目の悪化と衛生面の低下

- 開閉時の摩擦による生地の摩耗や破れ

- 湿気がこもることによるカビの発生やニオイの原因

特に注意が必要なのは、カーテンの裾が床に接触することで起こる化学反応です。床材に使用されているワックスや防虫剤などの化学物質が、カーテンの生地に付着することで、予期せぬ変色や素材の劣化を引き起こす可能性があります。

さらに、エアコンの冷気や暖気が床付けしたカーテンの裾に当たることで、結露が発生しやすくなってしまいます。この結露は、カビの発生を促進させる原因となるでしょう。

掃除の際も、掃除機がカーテンを巻き込んでしまい、生地を傷めてしまうことがあります。また、モップがけの水分がカーテンに付着すると、シミになってしまう可能性も高くなります。

このように、カーテンの床付けは見た目の問題だけでなく、カーテンの寿命を確実に縮めてしまう要因となっています。適切な長さでカーテンを設置することが、美しさと機能性を長く保つポイントとなるのです。

カーテンの見た目や機能性への影響

カーテンの床付けは、お部屋の見た目と機能性の両面に大きな影響を及ぼします。最も気になるのは、カーテンを開閉する際のスムーズさが損なわれてしまう点でしょう。

床付けのカーテンは重たく感じられ、開け閉めの際に余計な力が必要になります。特に朝晩の日課である開閉作業が億劫になってしまい、生活リズムにも影響を与えかねません。

見た目の面では、床についたカーテンはシワができやすく、美しいドレープ(波状のひだ)が作りにくいという特徴があります。せっかく素敵なカーテンを選んでも、床付けによってその魅力が半減してしまうことも。美しいドレープを作るためには、カーテンと床の間に適度な空間を確保することが重要です。

また、カーテンの開閉時に床を引きずることで、フローリングや畳などの床材にも傷がつきやすくなります。これは賃貸物件の場合、退去時の原状回復費用にも関わってくる問題になり得ます。

このように、カーテンの床付けは日常生活の快適さを損なうだけでなく、インテリアとしての価値や住まいの機能性まで左右する重要な要素なのです。

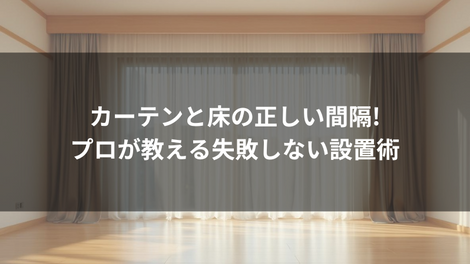

理想的なカーテンの長さと床との関係

カーテンの長さは室内の印象を大きく左右する重要なポイントです。床から1〜2cm浮かせるサイズ、床にピッタリと合わせるなど、その空間に合わせた理想的な長さがあります。インテリアの雰囲気や生活スタイルによって、最適なカーテンの長さは変わってきます。

特に小さなお子様やペットがいるご家庭では、カーテンの裾が床についてしまうと引っ掛かりやすく危険です。また、床掃除の際にカーテンが邪魔になることもあるため、用途や生活環境に応じて適切な長さを選ぶことが大切でしょう。

カーテンの裾上げの目安と選び方

カーテンの裾上げは、インテリアの見た目と機能性を両立させる重要なポイントです。一般的に推奨される床からの適切な高さは1〜2cmですが、お部屋の使い方によって調整が必要になります。

カーテンの素材によっても最適な裾上げの長さは異なります。厚手の遮光カーテンは重みがあるため、床から少し浮かせる必要があります。反対に、薄手のレースカーテンは軽いため、多少床に接触しても問題ありません。

裾上げの際は必ず実際にカーテンを取り付けた状態で採寸することをおすすめします。カーテンレールの位置や窓枠との関係、床の傾きなども考慮に入れる必要があるためです。

また、裾上げの方法も重要なポイントです。アジャスターフックを使用する方法や、専用テープで裾をまとめる方法など、カーテンの素材や好みに合わせて選択できます。特に高価なカーテンの場合は、専門店での裾上げサービスを利用することで、プロの技術による美しい仕上がりを期待できます。

カーテンが床についてしまう時の対処方法

カーテンが床についてしまう問題は、適切な対処方法を知ることで簡単に解決できます。レールの位置を上下させたり、カーテンの長さを調整したりすることで、床との理想的な距離を保つことが可能になるでしょう。

特に既存のカーテンを活用する場合は、カーテンクリップやピンを使用して裾の長さを一時的に調整できます。また、カーテンの裾上げをプロに依頼することで、部屋の雰囲気を損なわずに床との接触を防ぐことができるはずです。

レールの位置調整で解決できるケース

カーテンと床の接触問題を解決する最も基本的な方法は、レールの位置を調整することです。既存のレールの位置が低すぎる場合、カーテンの裾が床に接触してしまうため、適切な高さへの調整が効果的な解決策となります。

カーテンレールの位置調整が有効なケースは、主に以下のような状況です。

- 新築やリフォーム時にレールの取り付け位置を決められる場合

- 既存のレール位置が明らかに低すぎる場合

- 天井から適度な空間がある場合

レールの取り付け位置を決める際は、床からの理想的な高さを計算することが重要です。一般的な目安として、カーテンの裾が床から1〜2cm浮く位置にレールを設置することをおすすめします。

具体的な計算方法は、カーテンレールの種類によって変わってくるのでメーカーのカーテンレール寸法図を確認しましょう。

また、天井の高さによっては上部に飾り用の化粧カバーを取り付けることで、より優雅な印象に仕上げることができます。ただし、エアコンの位置や窓の開閉、家具の配置なども考慮しながら、最適な位置を決定することが大切です。

レールの位置を上げることで、カーテンの床付きが解消されるだけでなく、お部屋全体が広く見える効果も期待できます。特に天井が低めの部屋では、レールを可能な限り高い位置に設置することで、視覚的に天井が高く感じられる錯覚を生み出すことができるでしょう。

このように、レールの位置調整は比較的簡単な工事で実現できる解決策として、多くの方に選ばれています。ただし、賃貸物件の場合は、必ず管理会社や大家さんに相談してから工事を行うようにしましょう。

アジャスターフックや 裾上げの活用方法

カーテンの床付き問題を手軽に解決する方法として、裾上げとアジャスターフックの活用が効果的です。これらの方法は、レールの位置を変更せずに対応できる便利な解決策となっています。

フックがアジャスターフックになっている場合は、丈が2~4cm程度調節できるようになっています。

裾上げ方法としては、カーテンの裾を縫い上げる方法があります。この場合、以下のような手順で作業を進めます。

- カーテンを広げて平らな場所に置き、必要な長さを測る

- 折り返し部分にまち針を打って仮止めする

- ミシンまたは手縫いで裾を縫い上げる

裾上げの際は、カーテンの生地や重さに応じて縫い方を工夫することが大切です。重いカーテンの場合は、二重に縫い目を入れるなど、より丈夫な仕上がりにすることをおすすめします。

また、市販のカーテン用裾上げテープを活用する方法もあります。アイロンで接着できるタイプのテープを使えば、縫い物が苦手な方でも簡単に裾上げができます。

なお、アジャスターフックの調節後や裾上げ後は、カーテンの開閉がスムーズにできるか確認することが重要です。裾上げした部分が引っかかったり、フックが邪魔になったりしないよう、実際の使用感をチェックしてから本格的に使用を開始しましょう。

プロが教えるカーテン選びのポイント

カーテン選びで最も重要なのは、お部屋の採寸と用途に合わせた素材選びです。プロのインテリアコーディネーターは、床からの高さや窓枠の位置だけでなく、お部屋の使い方や家族構成まで考慮して提案を行います。

カーテンが床に接触することを防ぐためには、正確な採寸が不可欠です。素材選びの際は、光の調節機能や防音性能だけでなく、丈の変化が起こりにくい生地を選ぶことも大切でしょう。また、定期的なメンテナンスを考慮して、お手入れのしやすい素材を選ぶことをおすすめします。

正しい採寸方法とサイズの決め方

正確な採寸から始めるカーテン選びは、床との関係を考える上で最も重要なステップです。窓の大きさだけでなく、レールの位置から床までの寸法を正確に測ることで、理想的な仕上がりが期待できます。

窓まわりの採寸では、以下の3つの測定ポイントを押さえることが大切です。

- カーテンレールのランナーから床までの垂直距離

- 窓枠の横幅(左右に10〜15cm余裕を持たせます)

- 窓枠からレールまでの高さ(エアコンや家具との干渉を考慮)

採寸時の注意点として、必ず2回以上測り、数値を確認することをおすすめします。1mmの誤差が、カーテンと床の関係に大きく影響する可能性があるためです。

サイズを決める際は、お部屋の使用目的に合わせて余裕を持たせましょう。例えば、リビングなら床から1〜2cm浮かせる丈が人気です。寝室の場合は、遮光性を高めるために床にピッタリとつく長さを選ぶ方も多いでしょう。

また、カーテンの取り付け後の生地の伸びも計算に入れる必要があります。特に重い生地や大きな窓の場合は、使用開始後1〜2週間程度で若干丈が伸びることがあります。この生地の特性を理解した上で、最適な長さを決定することが重要です。

床との理想的な関係を保つために、カーテンの裾は定期的にチェックすることをおすすめします。生地の特性や使用頻度によって微調整が必要になることもありますので、必要に応じて専門店に相談することも検討してみてください。

素材選びのコツとメンテナンス方法

カーテンの素材選びは、お部屋の使い方や日当たり、メンテナンスの手間を考慮して決めていく必要があります。最適な素材を選ぶことで、床との接触による劣化を防ぎ、長く美しい状態を保つことができます。

生地の重さは床との関係に大きく影響します。重すぎる素材は自重で伸びやすく、床に接触しやすくなる傾向があります。一方で軽すぎる素材は静電気が起きやすく、埃を寄せ付けやすいという特徴があるでしょう。

素材選びの基準として、以下のような特性を確認することが大切です。

- 耐久性:開閉による摩擦や洗濯に強い素材

- 防汚性:汚れが付きにくく、落としやすい加工

- 形状安定性:使用による丈の変化が少ない生地

メンテナンス面では、定期的な清掃と適切な洗濯方法を守ることが重要です。カーテンの裾は特に汚れが溜まりやすい部分のため、週1回程度の掃除機がけをおすすめします。

洗濯の際は素材に応じた適切な方法を選びましょう。家庭で洗える素材なら中性洗剤を使用し、形を整えて干すことで床につかない長さを保てます。ドライクリーニング推奨の素材は、年に1〜2回のクリーニングを心がけることで美しさを保つことができるでしょう。

使用中のカーテンが床についてしまう場合は、アイロンがけで形を整えたり、アジャスターフックで裾を調整したりすることで対応できます。ただし、過度な引っ張りは生地を傷める原因となるため、優しく扱うことを心がけてください。

まとめ

カーテンと床の関係は、快適な住まいづくりにおいて意外と重要なポイントです。床につくカーテンは見た目の問題だけでなく、実用面でもさまざまな課題を引き起こすことがわかりました。

もしカーテンが床についてお困りの場合は、レールの位置調整や裾上げ、アジャスターフックの活用など、状況に応じた対処方法を試してみてください。特に既存のカーテンを活かしたい場合は、アジャスターフックを使った簡単な調整から始めるのがおすすめです。

最後に大切なのは、購入前の正確な採寸と適切な素材選びです。窓の形状や設置場所を考慮しながら、専門店に相談することで理想的なカーテン選びが実現できます。定期的なメンテナンスを行うことで、美しさと機能性を長く保つことができるはずです。

これらの知識を活かして、ぜひ快適な住空間づくりに取り組んでみましょう。